土曜日は,楽しみにしている「算数スタートダッシュセミナー」です。

そこへ向けて,あれこれ思っていたところに,千葉の石井先生から嬉しいメールが届きました。

--

算数ソフト2年③1000までの数を使ってみました。

算数ソフト2年③1000までの数を使ってみました。

百の位・十の位・一の位がドラッグすることで309が300と00と9に別れる機能がすばらしいですね。

特別支援学級の児童もこれを使うと「わかった!」となって数字が読めるようになりました。

--

石井先生とは,明石要一先生が主宰されるSG会でご一緒させていただいています。

千葉県の小学校で特別支援学級を担任している心優しい先生です。

算数は抽象的な世界へ向かって,理解をどんどん進めていく教科です。

具体的な世界からの脱出がなかなか出来ないお子さんもいますが,石井先生のご指導で,「わかった!」となった子が増えました!!

こういうお知らせ,最高に嬉しいです。

土曜日には,若い先生,ベテランの先生が算数のスタートダッシュについて発表してくれます。

「算数スタートダッシュ!セミナー~算数ソフトを授業開きに~」は土曜日に開催されます。私にはたまらない1日になりそうです。

--

関連記事:

授業づくりネットワークの春集会に顔を出しました。

自分の講座があるわけではありませんが,千葉大で開催とのことなのと,藤川先生とも久しぶりにお会いしてみたいと思い,一日受講しました。

分科会が2回ありました。

1回目の分科会は,テーマで決めました。

「教室のルールづくり」です。

2回目は流れで「『教室』を考える時に若手が直面していることは何か」の教室に行きました。

面白かったのは,近場の人との話し合いです。

話し合いの中身が面白かったのではなく,話し合いに参加している自分の不可解さが面白かったのです。

その場に居合わせた3人とか4人ぐらいで感想を語る場面が,結構多くありました。

見知らぬ人と話すのです。そんなとき,いきなり話し始めるのも何か違和感がありました。まずは,ご挨拶でしょうと,名刺を差し出し,「さくら社の横山です」と一般的な挨拶をしました。

この名刺を出すことをした自分の行為が面白かったのです。

なにしろ,講師の先生のお話を受けて,その事について話し合うのが目的の時間なのです。それも短い時間です。ご挨拶をしている暇はありません。

また,挨拶は話し合う内容に何ら関わりません。ある意味,話し合いの妨害になります。

それは分かっているのですが,それでも,自然と名刺を出して挨拶をしている自分がいるのです。

名刺を出す順番は,普通は用のある人の方から出します。わざわざ御対応をしてくださり,ありがとうございますという感謝の気持ちを伝えつつ,自分がどこの誰なのか名乗ります。

今回はフロアの席なので,誰から誰へと用事があるわけではありません。こういう時は,長幼の序で年齢がそれなりに幅をきかせてきます。

ですので,目上が先に名刺を出すというのは,自然ではありません。

これも分かっているのですが,明らかに年上の私が先に名刺を出しています。

小学校の先生は,廊下でのすれ違いざま,子ども達より先に「おはようございます」と挨拶をします。朝出会ったら朝の挨拶をするんですよ,ということを行動で教えているわけです。

ここに,作法の形を変えてでも挨拶の重要性を教える仕事人,それが先生なんだ!という先生観がでてきます。

私が名刺を先に出してしまうのは,もしかしたら,私の中にこの先生観がまだ残っているからかも知れないと,フッと思ったのでした。

名刺を交換したというだけのことですが,それを思い返すにつけ,妙な面白さを感じています。

--

名刺と言えば,若い頃,かなり面白い名刺を作っていました。

学習ゲームを研究していた頃は,名刺に歴史人物モンタージュを印刷して,かなりのインパクトを与えていました。木を薄くスライスした名刺があることを教えて貰った時,早速,自分もそこに注文をして作ったこともありました。珍品名刺の感があり,これも楽しかったです。

今は,極めて一般的な,特に何の特徴もない名刺を使っています。

中庸の教えを良いものだと感じ取れる年齢になったような気がしています。

--

関連記事:

来週の土曜日(3/28)は,東京の水道橋で,「算数スタートダッシュ!セミナー~算数ソフトを授業開きに~」です!!!

今から,開催が楽しみで,わくわくしています。

藪田顕嗣先生 「子供が前のめり!事前学習法×算数ソフト!」

丸岡慎弥先生 「算数ソフトで先生は銅像に~事前学習がすべ~」

佐々木智光先生「算数ソフトをさらに楽しく使う小技」

佐藤宗巧先生 「算数、年間学年全員満点のミラクル」

奥田吉彦先生 「算数ソフトの三段活用」

藤本浩行先生 「クラス全員100点をめざす!算数授業づくり ~教材教具、デジタル教材の活用~」

豪華メンバーで,中身の濃い話が聞けそうです。

私もお話をしますが,それ以上に,実践を通してつかんできた話の方が内容が楽しみです。

藪田先生,佐藤先生は,まだ二十代です。

若いですが画期的な話が聞けそうで,今から楽しみでなりません。

藪田先生は事前学習法の研究者です。同じ事をするにしろ,事前に何をするかで成果は大きく変わってきます。その事前学習法に算数ソフトがプラスされて登場します。期待が大きくふくらみます。

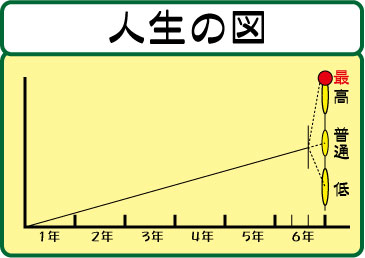

佐藤先生は,学年のテストで平均点100点を1年間連続しています。

これは偉業です。

そういうクラス全員が100点を目指す算数の授業作り。その話をしっかり聞くことが出来ます。

お時間のある先生,ぜひ,セミナーにご参加下さい。

--

関連記事:

二宮神社の屋根です。

二宮神社の屋根です。

国語の教科書の説明文のような「これは,屋根です。屋根の上には棒のような珍しい物が飾れています。これは,何の屋根でしょう。」と,問いかけるまでもなく,神社の屋根だと分かります。

丸太のような形をしている棒を鰹木と言い,板状のものを千木といいます。

こういう「いかにもそれらしい」という姿,私は良いものだと思っています。

二宮神社を参拝した日,セミナーに参加した皆さんと道を歩いていました。

途中で,自転車をひいているおじいさんから,「どこから来たのですか」と声をかけられました。それに応えていると,おじいさんは「先生方ですか?」と尋ねてきました。

私達は先生らしく見えたのです。

大方の男性は土曜日ですがネクタイをしていました。その上,あちこちを見聞するように歩いていました。

こうしたことが,他の人の目から見て,先生らしく見えたのでしょう。

ほんのりとした心地よさを感じました。

しめ縄も実に良かったです。

しめ縄も実に良かったです。

これより先は神様のおられる神聖な世界です。私達のいる世界との境目を表してます。結界です。

このしめ縄は,日本書紀に出てきます。神代上。

天照大神が天の岩戸に隠れ,みんなでお祭り騒ぎをし,ちょっと岩戸をあけたとき,手力雄神(たちからをのかみ)が手をとって引き出しました。その後,中臣神(なかとみのかみ)・忌部神(いみべのかみ)が端出之縄(しりくめなは)を界(ひきわた)しました。

しめ縄のはじまりはこの時のこととされています。

しめ縄にも長い歴史があり,それがしっかりとした姿として,現代にも続いています。

しめ縄を見ても,神社だと感じられてきます。

二宮尊徳記念館で勉強をしてきましたと御奉告させていただきました。

とても良い一日でした。

--

関連記事:

二宮尊徳記念館での修養セミナーは,金次郎の生家見学からスタートしました。

二宮尊徳記念館での修養セミナーは,金次郎の生家見学からスタートしました。

生家は茅葺きなので,月に2回,いろりに火を入れています。

何でも,虫の駆除と,もう一つ大きな効果があるそうです。

偶然ですが,この日は,いろりに火を入れる日でした。ですので,火のついたいろりを囲んで,記念館の方のお話を伺うことが出来ました。

いろりの火にあたりながら,お話を聴いていたのですが,これが思っていたより暖かいのです。建物の戸は開いているのですが,それでも,暖かく,寒さを感じません。

火との距離が,ほど良くできているのだと感心しました。

会館に入り,ビデオを視聴。

それから,会館の方のお話を拝聴。

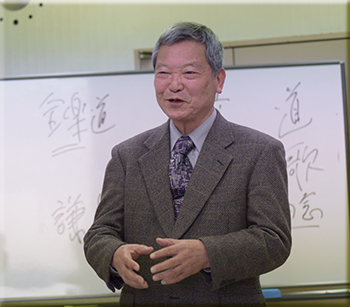

そうして,研修室に移動し,私の話からスタートしました。

そうして,研修室に移動し,私の話からスタートしました。

その後,お昼をいただきながら,木更津技法研の先生方の発表です。

最初は辻先生。

卒業式練習のまっただ中だったためか,立腰の話でした。

辻先生のクラス(5年生)の正面黒板の上には,ごらんのように立腰の絵が掲示されています。

この絵の伝わりを更によくするために,「常に立腰」と辻先生が掲示されました。

卒業式の練習も,その初回に立腰をキチッと指導されたそうで,一気に子ども達の雰囲気が高まったそうです。

次の発表は植田先生です。植田先生は,昨年度は在校生の卒業練習の指揮をとったそうです。立腰でしっかり進めたら,練習時間が2時間ほどあまったそうです。

今年は卒業生の担任です。

「小学校最後の日を,最高の姿勢で終わりにしたいか,だらっとした姿勢でおわりにしたいか」と,価値ある選択を子ども達にしてもらったら,みんな最高の姿勢で臨みたいとのことでした。

立腰教育を推進実践する先生が,少しずつですが増えています。

立腰教育を推進実践する先生が,少しずつですが増えています。

立腰は,ただそれを行うだけも,人格形成に大いに役立つ教育です。

年度末を,キリッとした姿勢で終わることが出来たら,いいですね。

終わりよければ,すべて良しです。

立腰教育や小学校作法を推し進めていく時のバイブルになるのが,野口芳宏先生の『ちゃんとができる子になる 子どもの作法』です。もうすぐ,発売になります。楽しみです!

--

関連記事:

木更津技法研の第2回修養セミナーに参加してきました。

木更津技法研の第2回修養セミナーに参加してきました。

学校では「研修」が行われています。野口先生は「研修は研究と修養を合わせた言葉。研究は他者改善。修養は自己改善」と常々お話しされています。

自分を改善しようとするセミナーと,他者を改善しようとするセミナー。

そこに参加する時,どちらの方が身を律すべきか。それを考えさせられる場面が,今回の修養セミナーでありました。

修養セミナーというのは,その本質はどこにあるのかと考えると,行き着くのは,「心の入れ替えをする場」と理解できてきます。

これまでの自分自身を省みて,何かしら未熟を感じるところがみつかり,そこを改めてこれより先を歩んでいきたい。そう思える何かをつかんだ人は修養セミナーに参加した甲斐があるというものです。

事前学習法を研究していると,何事にも事前の一策を講じたくなります。

私なりに,「心の入れ替えをするぞ!」といった意識を持って臨んだので,また,少し前進できました。

--

野口先生のお話の中に,「居は気を移す」の話がありました。孟子の言葉とのことです。

居というのは居るところの地位。

気は気品。

高い位に立つと気品を変える,という意味です。

先生という地位に立つと,それに応じた気品が備わってくるというこです。

とは言うものの,これもその自覚が無いと,教師でありながらも教師であるまじき様相となります。心の入れ替え・自覚が肝要です。

--

孟子の言葉が出たので,家に帰り調べました。

「居は気を移し,養は体を移す」(『孟子』第13巻 尽心章句上 36)とありました。

居るところの地位が気品を変え,栄養が体を変えるという意味です。

孟子の時代に,既に言われていた慣用句だったようです。

居→気・・・変化を起こす!

養→体・・・変化を起こす!

これは,いいですね。

居(身なり)・体(姿勢)を整えると,気(心),養(豊かさ)に変化が起こり,

気(心),養(豊かさ)を整えると,居(身なり)・体(姿勢)に変化が起こる。

こうなるからです。

内と外が互いに作用しあうことで,人間として磨かれていくのだと強く感じます。

この作用とて,意図的に続けず放っておくとすぐに崩れてしまい,悪い方向に変化が出てしまうのです。

--

次回の修養セミナーの方向が少し話に出ました。

山口の吉田松陰,千葉の伊能忠敬。

どちらも,学び甲斐の大きい偉人です。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)