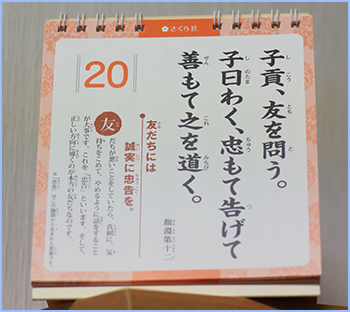

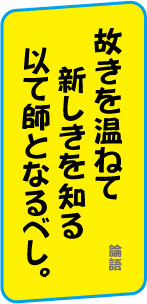

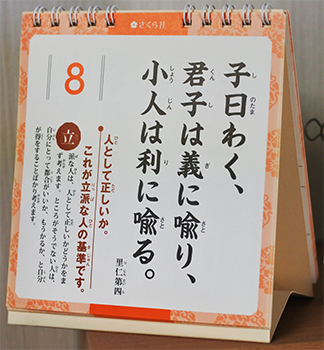

今日の日めくり論語『教室論語』は,右です。

今日の日めくり論語『教室論語』は,右です。

「忠告」の元になった孔子の言葉です。

子貢が孔子に「友達って何ですかね」とたずねました。

すると,孔子は「それはね,悪い道に入っていると分かった時に,誠実な気持ちから,『それはダメだよ。善い道を歩もうよ』と言える人だよ」と答えました。

誠実な心,相手を思うまっすぐな心,そういう気持ちから出てくる注意の言葉,それを言えるからこそ友達なのです。

私の友達も,私同様に年齢を重ねています。

年齢は,人を次第に善人にします。

ですので,あまり妙な方向に走っている人がいません。

忠告をする相手がいないのは,実にありがたいです。

--

教室の教卓の上に,この日めくり論語を置いてみてはいかがでしょう。

日めくりで出てきた言葉を,みんなで唱和して・・・。

善人への道が書かれているので,じんわりと学級経営に染みていきます。

退職をされた先生も,ぜひ,ゆったりした時間を論語と共に過ごしてみてはいかがでしょう。

私は時々読み返すようにしています。読むだけですが,充実感に包まれてきます。

--

関連記事:

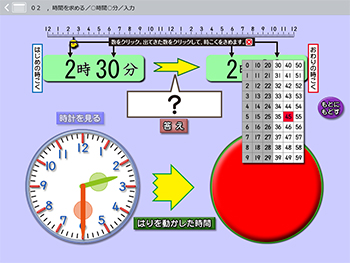

3年生の「時こくと時間」の単元で学ぶ問題です。

算数クラウドを使うと,こういう問題をサクッと出すことが出来ます。

特に,「02 ,時間を求める/○時間○分/入力」は,出したい問題を簡単に決めて出題できます。

なにしろ,ご覧のような数表が出てきます。そこから選んで問題を出せば良いのです。

これは便利です。

また,時計の針を動かすことが出来ます。これで確認も出来るわけです。ありがたいです。

さらに,長針も短針もマウスドラッグしやすいように,丸いところが用意されています。良い感じで針を動かせます。

教科書に入る前に,事前学習として,「類題を何問か出題して,勘を養う」学習をしてみましょう。

大事なポイントは,ただの1点。

先生が教えるのではなく,何度かやっている内に正答を言えるようになってくるのを待つようにすることです。

途中から,「わかる!わかる!だって・・・」という状態になってきます。

自分から訳を言いたくなる状態です。ありがたいですね。

こうして,事前学習で下地を付けておくと,教科書を使っての学習でも,あの子がと思う子も意外とやってくれます。

下地が出来ているから,課題へのチャレンジ力も大きくなるのです。

もし,時計の針が読めない子がいたら,休み時間にでも,算数クラウドに入っている時計のソフトで10分ぐらい復習させましょう。

3年生なら,そんなに困難無く,針と時刻との関係をつかんでくれます。

--

算数ソフトは面白いです。しかも,よく分かります。

さらに,使うだけで子ども達は「算数をもっとやりたい!」と思ってくれます。

その気になるのですから,良い方向にどんどん導けますね。

--

関連記事:

しばらくぶりのSG会。

人数分のレポートがあるので,短時間の内に大量の情報が伝わります。

学校の先生以外の方も複数参加しているので,その情報の幅が広く,良い勉強になります。

幼稚園の園長先生からは,5歳児と3歳児の交流生活の実践が話されました。

そこから出てきた,保護者の方の声が勉強になりました。

「お兄さん(お姉さん)が怖いって言うんです」

「お兄さん(お姉さん)が怒るから嫌だと言ってるんですけど・・・」

園全体が嫌なのではありません。

園は楽しいのですが,お兄さん(お姉さん)とのペア生活がちょっとつらいのです。

園になじんだ後,さらに,お兄さん(お姉さん)と少しずつなじませていくので,大事な順応性を高める良い勉強になります。さらに,年齢に差があるので,長幼の序も学ぶことが出来ます。

多数の子は,いやがらずに交流生活をしているとのことで,この幼稚園から巣立った子は,小学校でも円滑に集団生活を送るのだろうなと思いました。

--

中学校の先生からは,学級目標を決める話がでました。「こんなクラスは嫌だ」というところから生徒達の考えを引き出して決めていったそうです。ひげうさぎ校長先生の読書法と似た感触で,これなら生徒達も気を入れて考えただろうなと思った次第です。

--

私は,先だってブログに書いた「飲み助さんの話」を持って行き,それを読み上げました。

素人の作った再話ですが,明石先生から,「じーんと来た。」と言われ,ありがたく思いました。

作法も勉強になりますし,飲み助さんのような道徳も大いに勉強になります。

--

関連記事:

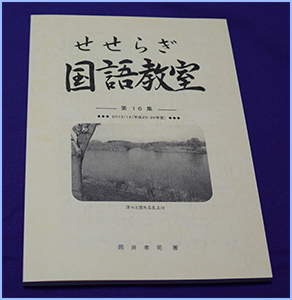

岩手の照井孝司校長先生から記念誌が届きました。

岩手の照井孝司校長先生から記念誌が届きました。

『せせらぎ国語教室 -第16集-』です。

16集には平成25年度と26年度の内容が収録されています。

野口先生も現役の頃,国語教室を編集発行していました。

それを受け継ぐかのように照井先生も継続的に発行されています。

教師人生が実に充実しているのではないかと感動しています。

ちょうど読んでいた『春秋左氏伝』に,

その位にて怠らざれば,

民ここに息(やすら)ぐを得ん。

とありました。

今ある仕事を熱心に進めれば,一緒の仲間もみな安心して進むことが出来ます。

照井校長の『せせらぎ国語教室』から,そういう熱さが伝わってきました。

--

懇談会で使える「飲み助さんの話」が好評で,良かったと思っています。

あっという間に終わってしまう短い話で,しかも飲兵衛の話です。

ですけど,話を聞いてしまうと,どうにも自分を少し直したくなります。

不思議なものです。

--

関連記事:

お陰様でさくら社は7年目を迎えることが出来ました。

お陰様でさくら社は7年目を迎えることが出来ました。

ひとえに,応援をして下さる皆様方のおかげと感謝しております。

お菓子やケーキ作りの名人Kさんがお祝いのケーキを作ってきてくれました。

手作りカステラです。

上には,「さくら社 祝7周年」とお祝いの言葉も入っています。

とってもありがたく,もったいなく,食べてしまうのが惜しまれたのですが,少しずつ頂きました。

カステラは初挑戦とのことでしたが,これがとてもおいしく,いつかKさんブランドのお菓子の販売もできたら楽しいだろうなと思いました。

会社への道中,楽しんだ読書は『春秋左氏伝(中)』。

随所で勉強になります。

◆景公が群臣に揖礼して門内に入る

殿が家来に「揖礼(ゆうれい)」をして門の中に入ったのです。

揖という礼は,日本では神社での二拝二拍手一拝の前後にする礼です。

上体を15度ほど前に倒す,いわゆる会釈です。

こういう作法がBC585年に行われています。

作法は時代を超えて行われ,人間関係を円滑にしているのだとつくづく思います。

--

関連記事:

保護者会があろうかと思います。

終了3分前ぐらいになったら,「飲み助さん」の話をしてみませんか。

チーム算数で城ヶ崎先生と佐々木先生に聞かせたら,「いい話だ」と絶賛してくれた話です。

とても感動してくれたので,皆さんにも知っていただけたらと思います。

では,「飲み助さん」のお話を始めましょう。

--

明治10年か20年頃の話です。

お酒が大好きな飲み助さんがいました。

飲み助さんはお酒が大好きなので,仕事に行く前に飲み,仕事の休憩時にも飲み,仕事が終わると飲んでいます。

なので,奥さんと3才の子がいるのですが,貧乏な生活をしています。

冬のある日,仕事に出ようと戸を開けると,雪が積もっていました。

すでに,朝酒で良い気分になっているところに雪です。

千鳥足がごとく,ふらふらと仕事に出かけました。

雪道ですので,足跡が残ります。

自宅からの足跡を見てみたいと思い,ふと振り返ると・・・・。

なんと,3つになる我が子が自分を追いかけるように歩いているではありませんか。

「おや,まあ。」

しばらく,我が子が歩いてくるのを楽しげに見ていました。

そうしている内に,飲み助さん,ギョッとして背筋が凍り付くような思いになりました。

我が子は雪道をまっすぐこちらに向かわず,自分の足跡の通りに歩いてきたからです。

飲んだくれの曲がりくねった足跡でも,親の跡なので,子どもは喜んでその跡を伝っています。

飲み助さんは,それっきりお酒をやめました。

今の自分の姿が,我が子が大人になった時の姿と悟ったのです。

まっすぐに歩く人になろうと,その後を歩みました。

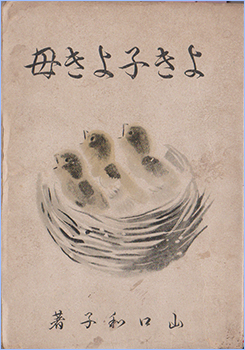

(出典『よき子よき母』,再話:横山験也)

--

これでおしまいです。

懇談会で,もしこの話しをしたら,話した後は多くを語る必要はありません。

この話を聞いて,自分自身も生活を少し改めたことを伝えて,懇談会を閉会しましょう。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)